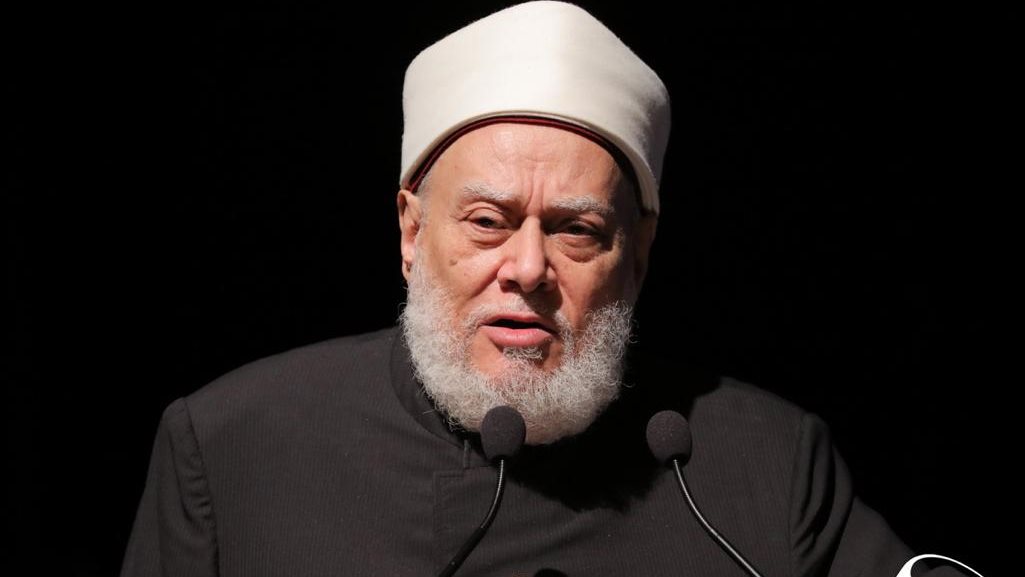

بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن المعاملة مع الله تعالى مبنية على ثلاثة أمور، وهي:

المعاملة مع الله تعالى

1- الإخلاص {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } أساسها (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ،ومن كانت هجرته إلى دنيا يريدها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) يدخل هذا الحديث في سبعين بابًا من أبواب الفقه، وهو ثلث الدين، وهو الذي يعبر عن موقف القلب من رب العالمين .. فلابد من النية، ولابد من الإخلاص فيها.

2- الدوام {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ } (أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل) (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه) وعائشة رضي الله تعالى عنها تصف عمله صلى الله عليه وآله وسلم (كان عمله ديمة) أي كان دائمًا لا ينقطع.

3- حسن الظن به سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: (أنا عند ظن عبدي بي) فإن أحسنت الظن فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك على حسن ظنك، وإن أساءت فلا تلومن إلا نفسك.

وحسن الظن بالله تعالى يستلزم الثقة بما في يد الله سبحانه وتعالى، ويستلزم حسن التوكل عليه؛ والله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين عليه، ويستلزم التسليم والرضا بقضائه وقدره في أنفسنا، ويستلزم الالتجاء إليه بالدعاء ؛والدعاء هو العبادة.

هل رؤية الله تعالى ممكنة في الدنيا والآخرة؟

قالت الإفتاء، إن الرؤية لغة: النظر بالعين أو بالقلب. قال العلامة الزبيدي في "تاج العروس" (38/ 102 وما بعدها، باب الياء فصل الراء، ط. المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت): [(الرؤية) بالضم: إدراك المرئي، وذلك أضرب بحسب قوى النفس:

الأول: النظر بالعين التي هي الحاسة، وما يجري مجراها، ومن الأخير قوله تعالى: ﴿وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرى اللهُ عَمَلَكُم ورَسُولُه﴾ [التوبة: 105] فإنه مما أجري مجرى الرؤية بالحاسة، فإن الحاسة لا تصح على الله تعالى، وعلى ذلك قوله: ﴿يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: 27].

والثاني: بالوهم والتخيل؛ نحو: أرى أن زيدًا منطلق. والثالث: بالتفكر؛ نحو: ﴿إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ﴾ [الأنفال: 48]. والرابع: بالقلب، أي: بالعقل، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: 11] وعلى ذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: 13]. قال الجوهري: الرؤية بالعين يتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين، يقال: رأى زيدًا عالمًا. وقال الراغب: رأى إذا عدي إلى مفعولين اقتضى معنى العلم، وإذا عدي بـ"إلى" اقتضى معنى النظر المؤدي إلى الاعتبار] اهـ.

قال أبو هلال العسكري في "الفروق" (ص: 263، ط. مؤسسة النشر الإسلامي-إيران): [والرؤية في اللغة على ثلاثة أوجه: أحدها: العلم، وهو قوله تعالى: ﴿وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج: 7] أي: نعلمه يوم القيامة، وذلك أن كل آت قريب. والآخر: بمعنى الظن، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ [المعارج: 6] أي: يظنونه، ولا يكون ذلك بمعنى العلم؛ لأنه لا يجوز أن يكونوا عالمين بأنها بعيدة وهي قريبة في علم الله، واستعمال الرؤية في هذين الوجهين مجاز. والثالث: رؤية العين، وهي حقيقة] اهـ.

وبينت قد اختلف المتكلمون في تحديد معنى الرؤية، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنها: قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، لا يشترط فيها اتصال الأشعة، ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك، فإن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء ولأي شيء شاء. راجع: "إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد" للإمام عبد السلام اللقاني (ص: 202، ط. دار الكتب العلمية).

ومسألة رؤية الله تعالى من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتردية، وبين غيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى؛ كالمعتزلة والشيعة والإباضية.

أما أهل السنة فقد أجمعوا على أن رؤية الله تعالى مما يدخل في الممكنات، وأن العقل لا يحيل رؤية العباد لربهم، وهي من المسائل التي لا يُعدّ الخلاف فيها مستوجبًا للكفر والردة، وإن كانت مخالفة أهل السنة والجماعة تستوجب الفسق والجنوح عن الحق.

وشددت بناء على ما سبق: فإنه يجوز عقلًا وشرعًا رؤيته عز وجل في الآخرة باتفاق أهل السنة والجماعة، أما في الدنيا فلا نزاع في وقوعها منامًا وصحتها، أما يقظة فاختلف الصحابة ومن بعدهم في حصول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عدمه، أما غيره صلى الله عليه وآله وسلم فلا تصح دعواه الرؤية في اليقظة، ومن زعمها كان من الضالين.