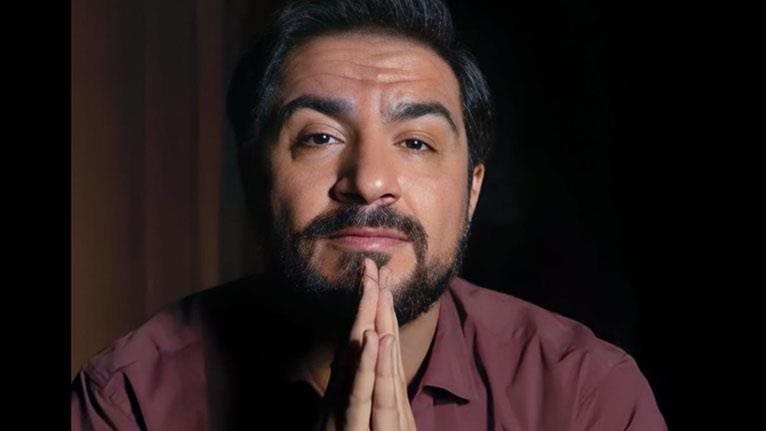

ماذا يبقى من الفيلسوف حين يرحل؟ هل تظل كتبه حروفاً جامدة على ورق يصفر بمرور الأيام؟ أم تتحول أفكاره إلى كائنات حية تسكن عقول تلاميذه وتتناقلها الأجيال؟ بل هل الموت نهاية للمفكر حقاً، أم هو مجرد تحول من الوجود المادي إلى الوجود الفكري الخالص؟

هذه الأسئلة الوجودية تفرض نفسها بقوة مع رحيل الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، ذلك العقل المصري الذي جسد بمسيرته معنى "الفيلسوف المعلم" بامتياز، فلم يكتف ببناء نظريات مجردة، بل أسس مدرسة فكرية حية تنبض في تلاميذه وتلاميذ تلاميذه.

في قرية الحريزات بمحافظة سوهاج، حيث الحقول الممتدة والخضرة الدائمة، ولد حسن عبد الحميد عام 1940 في بيئة زراعية بسيطة لم تكن تبدو مهيأة لاستقبال فيلسوف مستقبلي. لكن الأقدار كانت تخبئ له مساراً مختلفاً. بعد حصوله على الليسانس من جامعة عين شمس، سافر في بعثة إلى فرنسا لدراسة المنطق وفلسفة العلوم في جامعة السوربون العريقة، حيث قضى هناك أكثر من عقد كامل (1964-1975)، تشكل خلالها وعيه الفلسفي.

في فرنسا، عمل عبد الحميد باحثاً في المركز القومي الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) من 1968 إلى 1973، وهي فترة غنية تعرف خلالها على تيارات الفكر الفرنسي الحديث، وتأثر بشكل خاص بفلاسفة مثل جاستون باشلار وجان بياجيه وروبير بلانشيه، الذين قدموا رؤية نقدية للأبستمولوجيا تختلف عن المدرسة الوضعية المنطقية السائدة آنذاك. لكن هذه التجربة العميقة مع الفلسفة الغربية لم تقطع صلته بجذوره العربية، على العكس، زودته بأدوات جديدة لإعادة قراءة التراث الفلسفي الإسلامي بمنظور معاصر.

عندما عاد الدكتور حسن عبد الحميد إلى مصر، حمل معه رؤية جديدة للمنطق وفلسفة العلوم. رسالته للدكتوراه التي حملت عنوان "منطق الاستدلالات القانونية" كانت إشارة مبكرة إلى اهتمامه بالجوانب التطبيقية للمنطق، بعيداً عن التجريد النظري المحض. في جامعة عين شمس، بدأ مسيرته الأكاديمية التي استمرت عقوداً، تدرج خلالها من مدرس إلى أستاذ مساعد ثم أستاذ كرسي.

لكن دوره لم يقتصر على التدريس الرسمي، فقد كان يتمتع بأسلوب مفيد وشيق، يتعامل مع تلاميذه كأنداد له، لا مجرد طلبة يتلقون العلم على يديه. هذا التواضع الفكري المصحوب بعمق معرفي جعل منه معلمًا استثنائيًا، ترك تأثيراً كبيراً على أجيال من دارسي الفلسفة في مصر والعالم العربي.

واجه عبد الحميد كغيره من المفكرين العرب إشكالية العلاقة بين التراث الفلسفي الإسلامي والمنطق الحديث. في وقت كان فيه الكثيرون إما منغلقين على التراث رافضين كل جديد، أو منبهرين بالغرب رافضين كل قديم، حاول تأسيس رؤية نقدية توافقية. من أهم معاركه الفكرية دفاعه عن "المنطق الإشراقي" للسهروردي المقتول، حيث رأى أن هناك تقاطعات بين هذا المنطق وبين بعض تيارات المنطق الحديث. كما خاض معركة أخرى في الدفاع عن دور المنطق في الفقه الإسلامي، خاصة عند الأشاعرة، معتبراً أن هناك علاقة عضوية بين المنهجين لم تدرس بشكل كاف في التراث العربي الإسلامي.

ترك الدكتور حسن عبد الحميد إرثاً فكرياً غنياً، وإن كان -للأسف- غير معروف بالقدر الكافي خارج الأوساط الأكاديمية المتخصصة. من بين أعماله البارزة: "المدخل إلى الفلسفة" (1977)، و"مقدمة في المنطق الصوري"، و "في فلسفة العلوم ومناهج البحث" بالاشتراك مع الدكتور محمد مهران، و"مقدمة في الابستمولوجيا"، و"مستويات الخطاب المنهجي في العلوم العربية الإسلامية"، و"موجز تاريخ الفلسفة اليونانية"، و"تاريخ التشريع من التقليد إلى التجديد" بالاشتراك مع الدكتورة أمال كامل عبد الرحمن. كما ترجم كتاب روبير بلانشيه "نظرية المعرفة العلمية" (1986).

تميز أسلوب الدكتور حسن عبد الحميد -كما يصفه تلاميذه- بالهيبة والوقار التي كانت تكسو ملامحه الشخصية الظاهرة، وتكشف عن باطن ثري، يعمر بإيمان قوي، وثقة بالنفس، وعاطفة جياشة، وسريرة نقية، وقلب صاف عن الأحقاد. هذه الصفات انعكست على منهجه الفلسفي الذي جمع بين الدقة المنطقية والعمق الإنساني.

في محاضراته، كان يرفض التلقين، ويشجع تلاميذه على إبداء آرائهم بحرية، حتى لو اختلفت مع آرائه. يقول الدكتور أحمد فاروق في وصفه: "من فرط أدبه العظيم أنه كان يدلي برأيه من غير إصرار على صحته، وكنت أراه يفصح عن وجهة نظره السديدة في الوقت الذي يطالبك فيه إبداء وجهة نظرك بكل صراحة ووضوح".

المنطق الذي يكتب الحياة

في الكتاب المشترك، "المنطق القانوني" (1997)، لم يكن حسن عبد الحميد ومحمد مهران يغوصان في النصوص القانونية بوصفها هياكل جامدة، بل كانا يكشفان عن نبضها الحيوي. كان المنطق، في عينيه، ضمير التشريع الخفي، ذلك الروح الذي يحيل النصوص إلى كائنات تنبض بالحياة. كان يراقب كيف تتشابك القوانين مع نسيج العقل البشري، وكيف أن الفقهاء القدامى، وخاصة الأشاعرة، سبقوا الغرب إلى هذه الرؤية العميقة، لكن إنجازهم ظل حبيس الصفحات المنسية، ككنز دفين ينتظر من يكتشفه من جديد.

عاش الرجل في زمن مزقته الثنائيات الجاهزة: شرق مقابل غرب، تراث في مواجهة حداثة، عقلانية أوروبية تقابلها روحانية إسلامية. لكنه، بعينيه الثاقبتين، رأى أن هذه الجدران الوهمية لا تحتمل النقد. في كتابه "مستويات الخطاب المنهجي في العلوم العربية الإسلامية" (2003)، رسم خريطة جديدة للمعرفة، يظهر فيها كيف أن علماء الكلام والصوفية مارسوا المنطق في صمت، دون ضجيج المصطلحات، بينما حوله الغرب إلى نظام مغلق، جميل في شكله، لكنه فقد بعضاً من روحه. ودعا إلى "عقلانية تكاملية" لا تنفي التراث، ولا تكرس للحداثة، بل تنسج منهما معاً رداءً جديداً للمعرفة.

المعرفة.. حوار لا انعكاس

حين كتب عن فلسفة العلوم، لم يكن الأمر مجرد شرح لنظريات بيكون أو بوبر. كان نقده أكثر جرأة: "ما هذه الأسطورة التي تدعي أن العلم مرآة صافية تعكس الواقع؟". في "مقدمة في الإبستمولوجيا"، رأى أن المعرفة ليست انعكاساً، بل حواراً متواصلاً بين العقل والوجود، بين الذات والموضوع. اقترب بذلك من "الابستمولوجيا التكوينية" لبياجيه، حيث العقل لا يتلقى المعرفة، بل يبنيها خطوة خطوة، كطفل يلعب بالمكعبات، يهدم ويبني، يخطئ ويصحح. وهكذا حول النظرية المجردة إلى قصة إنسانية، إلى سيرةٍ للعقل وهو يكتشف العالم.

ربما يكون أعظم إنجازات الفيلسوف الحقيقي هو تلاميذه الذين يحملون فكره ويطورونه. في حالة الدكتور حسن عبد الحميد، كان من بين تلاميذه البارزين الدكتور أحمد فاروق، والدكتور عصام بيومي، والدكتور هاني مبارز. هؤلاء التلاميذ طوروا رؤى جديدة مستلهمة من الأساس الذي وضعه أستاذهم. ففي الوقت الذي ركز فيه عبد الحميد على المنطق وفلسفة العلوم، توسع تلاميذه في مجالات أخرى مثل فلسفة السياسة والمعرفة العلمية والمنطق الصوري، لكنهم حافظوا على الروح النقدية والمنهجية الدقيقة التي غرسها فيهم.

اليوم، وقد رحل الجسد، تبقى الأسئلة التي أثارها الدكتور حسن عبد الحميد حية في كتبه ومحاضراته وتلاميذه. رحيله يذكرنا بأن الفيلسوف الحقيقي لا يموت أبدا ، لأن أفكاره تظل تحاور الأجيال اللاحقة. لقد كان نموذجاً نادراً للفيلسوف المعلم الذي لم يكتف بالتنظير، بل ساهم في بناء عقول قادرة على التفكير النقدي الخلاق.

في زمن تطغى فيه الصورة على الجوهر، والسرعة على العمق، يصبح فقدان مثل هذه العقول خسارة مضاعفة. لكن التعويض الوحيد عن هذه الخسارة هو مواصلة قراءة أعماله، وإعادة اكتشافها، ونقلها إلى أجيال جديدة ربما تكون أكثر حاجة إليها اليوم مما كانت عليه الأجيال السابقة.

رحل الفيلسوف، لكن فلسفته باقية. غاب الرجل، لكن أسئلته ما زالت حاضرة. وهذا ربما هو أصدق تعريف للخلود.