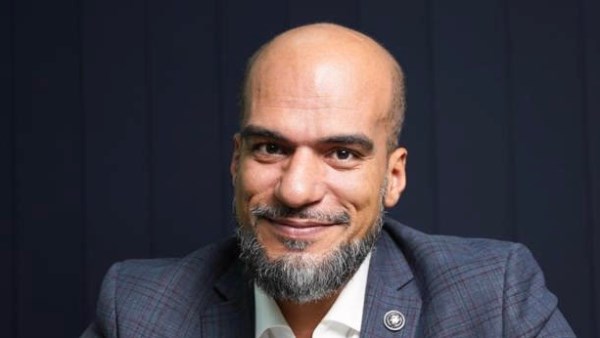

حين تبلغ دار الإفتاء المصرية عامها المئة والثلاثين، فإن هذا الامتداد الطويل لا يحضر مجردَ تاريخٍ محفوظ، بل يحضر بوصفه شاهدًا على تجربةٍ استطاعت أن تجمع بين أصولٍ لا تتبدل، ووقائع لا تستقرّ على حال. وفي هذا الموطن يظهر موقع المفتي نظير محمد عيّاد؛ إذ يمثّل امتدادًا طبيعيًّا للخطّ الأزهري الذي يقوم على التمييز الدقيق بين ما يُحكم له بالثبات وما يُناط به التغيّر، وبين ما يُرجع فيه إلى نصّ قطعي وما يُقدّر فيه دور العقل والنظر في تحقيق المقاصد. وهذا المنهج ليس زخرفًا في الكلام ولا بحثًا عن التجديد في صورته، بل هو بناءٌ يُقيم كلّ مسألة على أصلها، ويحمل كلّ واقعة على مقتضى عللها ومآلاتها.

فالإفتاء، في جوهره، ليس حكمًا يُنتزع من بطون الكتب لينزل على الألسنة، بل هو فعلُ تمييز بين المناطات، وإدراكٌ لحقيقة الأحوال، واستنباطٌ يجمع بين ظاهر الدليل وروح المقصد. ومن هنا كان أساس العمل الإفتائي قائمًا على قاعدة كبرى: أن الحكم الشرعي لا يصحّ إلا إذا انطبق على وصفه الصحيح، وأن تنزيل الحكم على غير محله ظلمٌ للنصّ وللناس معًا. وهذا هو عين ما تحتاجه النوازل المعاصرة التي يواجهها الإفتاء اليوم، سواء في الطب أو المال أو قضايا المجتمعات المسلمة في الغرب.

في المجال الطبي، تتكاثر الأسئلة حول الجسد والوراثة وحدود التدخل العلاجي. وهذه مسائل لا يُعرف وجهها إلا بعد استكمال المعرفة العلمية بحقيقتها، ثم النظر في انطباق الأحكام عليها. فالقضية ليست في إثبات الجواز أو المنع، بل في التحقيق الدقيق لمعنى الحاجة والضرورة، وتقدير الأضرار والمصالح، ومعرفة ما يفضي إليه الحكم من مآل. وهذه الطريقة في النظر هي التي تضمن ألا يُحمل النص على غير ما وضع له، ولا يُجعل الواقع ذريعةً للانسلاخ من الضوابط.

وفي النوازل المالية، يزداد الأمر تعقيدًا؛ إذ ظهر من العقود والمعاملات ما لم يكن له نظيرٌ معروف في كتب الفقهاء، ولكن بقيت العلل التي يدور عليها الحكم ثابتة في نفسها: معنى الربا، وحقيقة الغرر، وضابط الضرر، وحماية المال من الاستغلال. فإذا تغيّرت الصور ولم تتغير العلل، وجب ردّ المستجدات إلى أصولها، والنظر فيها بعين تجمع بين فهم المقصد وحراسة النصّ. وهنا تظهر قيمة المنهج الرصين الذي يتبناه المفتي نظير عيّاد، المستند إلى تعليمات الأزهر الشريف ومنهج الإمام الأكبر أحمد الطيب القائم على الوسطية المنهجية والتزام الدليل مع مراعاة أحوال الناس.

أما المجتمعات المسلمة في الغرب، فهي موضعٌ تتجلى فيه دقة النظر أكثر من غيره؛ لأن المسلم يعيش بين أنظمة وقوانين ليست من صلب تراثه، ولكنه مطالب بأن يحقق أمرين معًا: حفظ هويته، وصون علاقاته المدنية. وهنا يبرز التقدير الدقيق للفوارق بين الواجب الديني والالتزامات القانونية، وبين الأعراف المستقرة والظروف الطارئة. وليس كل ما جرى به العرف في بلد مسلم يجري في مجتمع غير مسلم، ولا كل ما يلتزمه الناس هناك يُعدّ تنازلًا عن الدين. فالميزان في ذلك هو تحقيق الاستقامة دون شذوذ، والالتزام بالقيم دون خصومة، وهذا هو سمت المدرسة الأزهرية التي لا تتعجل الإباحة ولا تغلّظ المنع، بل تبحث عن الحكم الذي يحقق المقصد ويحفظ المصلحة ويمنع الفساد.

وليس من الغفلة أن ترتبط هذه الرؤية باسم دار الإفتاء ذاتها؛ فالدار كانت منذ نشأتها مؤسسةً قائمة على النظر الجماعي، لا فردًا يعالج المسائل برأيه وحده. وهذا التراكم هو الذي مكّنها من أن تواجه العصور المتقلبة، وأن تبقى مرجعًا موثوقًا يطمئن الناس إلى حكمه. ومع تولّي المفتي نظير عيّاد، تبرز رغبة صادقة في وصل هذا الإرث بالمستجدات، من غير انحياز إلى الحداثة في صورتها، ولا تحجّر على أشكال الماضي. فالمنهج الذي يتبناه هو امتداد للمدرسة الأزهرية القائمة على الجمع بين التحقيق والتدقيق، وعلى التفريق بين ما يتغير وما لا يتغير، وعلى رفض التعجل في الحكم، وعلى إدراك أثر كل كلمة في واقع الناس.

وهكذا يتبين أن الاحتفال بمرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء ليس مجرد مناسبة تاريخية، بل هو لحظة يراجع فيها الإفتاء موقعه بين الناس، ويستعيد منهاجه في النظر، ويؤكد أن الثبات لا يعني الجمود، وأن التغيير لا يعني الانفلات، وأن الفتوى لا تستقيم إلا إذا قامت على علمٍ راسخ، وبصيرة نافذة، وتحقيق للمناط صادق، وتأنٍّ يميز بين المصلحة الدائمة والحاجة العارضة. وما خطاب المفتي نظير عيّاد إلا مثال لهذا المسلك الذي يجمع بين الإرث الأزهري الثري، ومتطلبات واقعٍ لا يهدأ، فيجعل من الفتوى بابًا للهداية، لا سببًا للاضطراب، ويربط الشريعة بالناس ربطَ رحمةٍ وتبصير، لا ربطَ مشقةٍ وتعسير.