فتاوى تشغل الأذهان

دار الإفتاء: يجوز قراءة القرآن بدون تركيز

يريد الاغتسال من الجنابة ومنعه الطبيب من استعمال الماء فماذا يصنع؟

هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم؟ دار الإفتاء ترد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته ، نرصدها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

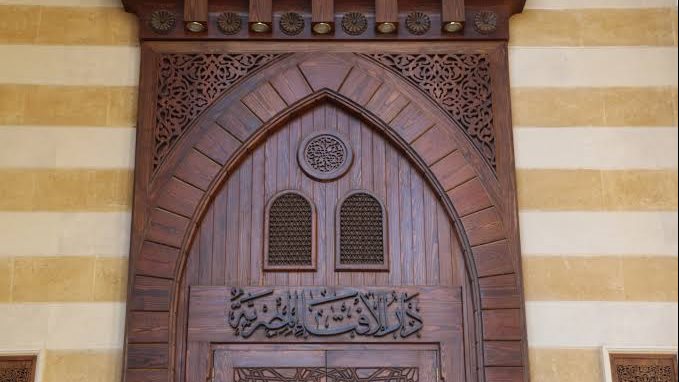

في البداية، أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: “ما حكم قراءة القرأن بدون تركيز ؟”.

وقال “عبد السميع”، في رده:" إن قراءة القرآن الكريم مستحبة على كل حال حتى لو كنت فاقد التركيز، إقرأ لأن قراءة القرآن الكريم ستجلب لك الخشوع والتركيز، فلا يجوز لك أن تمتنع عن القراءة حتى تصطحب التركيز فأقرأ على كل حال .

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول "أصبت في رأسي وأخضع للعلاج، ومنعني الطبيب من استعمال الماء ولكني جامعت زوجتي، فكيف أصنع في الغسل؟.

وأجابت لجنة الفتوى، بأن الغسل من الجنابة واجب بتعميم جميع الجسد بالماء، ومتى أصيب الإنسان برأسه أو بأي موضع من جسده، وأشار عليه الأطباء بالمنع من استعمال الماء؛ فعليه الأخذ بما أشاروا به، فيغسل بالماء ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه.

وأوضحت ان الغسل من الجنابة واجب وهذا ثابت بالنص اتفاقًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ﴾ (النساء: 43)

ولحديثه ﷺ الذي رواه مسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الغسل من الجنابة واجب، ومن أركانه وجوب تعميم الرأس وجميع الجسد بالماء، الظاهر منه والباطن، ولو كانت غائرة كعمق السرة ونحوها، والتداوي من الأمراض واجب، لِمَا رَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه- قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام».

وتابعت : فمتى أصيب الإنسان في رأسه، وأصابته الجنابة، ومنعه أهل الخبرة (الأطباء) من استعمال الماء على رأسه أو أي موضع من جسده لما يسببه ذلك من زيادة الضرر عليه، فإنه يغسل ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه؛ لخشية الضرر؛ قال اللَّه تَعَالَى:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (النساء:29)

ولما روي من حديث جابر -رضي الله عنه- خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ – أَوْ (يَعْصِبَ) شَكَّ مُوسَى - َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم؟.

وأجابت دار الإفتاء، بأن الصلاةُ والصومُ ركنان من أركان الإسلام، وهما واجبان على كل مسلم بالغ عاقل، والصَّمَمُ والبَكَمُ لا يمنعان من الصلاة والصيام.

أمَّا حفظُ القرآن: فإن كان الأصمُّ والأبكمُ يستطيع حفظ القرآن فله أجره وثوابه، أما إذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

وذكرت دار الإفتاء، أن الأبكم في اللغة -وزان أَفْعَل صفة من البكم-: وهو الأخرس الذي لا يتكلّم، والخرس ذهاب الكلام خِلقةً أو عيًّا-أي بسبب المرض-.

وبعض اللغويّين فرَّق بينهما بأنَّ الأخرس الذي خُلِقَ ولا نُطْقَ له، والأبكم: الذي له نطق ولا يَعْقِل الجواب.

وفرَّق آخرون بأنَّ الأبكم الذي يولد أخرس، فكلُّ أبكم أخرس، وليس كل أخرس أبكم، فيكون الأخرس أعمّ مطلقًا من الأبكم.

قال الجوهري: رجل أبكم، وبكيم؛ أي: أخرس بيِّن الخرس.

وقال الأزهري: بين الأبكم والأخرس فرقٌ في كَلامِ العرب؛ فالأخرس: الذي خلق ولا نطق له..، والأبكم: الذي للسانه نطق، وهو لا يعقل الجواب، ولا يحسن وجه الكلام. انظر: "التكملة والذيل" للصغاني (5/ 582).

والأبكم في الاصطلاح الطبي: هو الشخص المصاب بغياب النطق الكلي بسبب وجود خلل في أحد الأعصاب الحسيَّة، أو وجود خللٍ في عضلات الوجه واللسان المسؤولة عن النطق، أو بسبب الإصابة بصدمة نفسية.

وقد عرَّفه الأستاذ الدكتور جمال الخطيب بأنَّه: عدم القدرة على إصدار أي صوت. انظر: "مقدمة في الإعاقة السمعية" للدكتور جمال الخطيب (ص: 86).

وعرفه سمير الدبابنة بأنَّه: عدم القدرة على الكلام، وعدم القدرة على التعبير عن الأفكار الصريحة بكلمات منطوقة، وبشكل عام: عدم القدرة على إصدار الرموز الصوتية. انظر: "نافذة على تعليم الصم" لسمير الدبابنة (ص: 21).

والأصمّ في اللغة: من به صمم، والصمم: فقدان السمع، ويأتي وصفًا للأذن وللشخص، فيقال: رجل أصمُّ، وامرأة صمَّاء، وأذن صمَّاء، والجمع صُمٌّ، وعرفه ابن سيده: بأن الصمم انسداد الأذن وثقل السمع، صَمَّ يَصَمُّ وصَمِمَ بإظهار التضعيف نادر صَمًّا وصَمَمًا وأَصَم. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (8/ 277).

أمَّا الصمم من الناحية الطبيَّة: فهو أعلى درجات الإعاقة السمعية، وقد عرفه عبد الرحمن سيد سليمان بأنه: الغياب الجزئي أو الكلي لحاسة السمع، أو هي الحالة التي لا تكون حاسة السمع فيها هي الوسيلة الأساسية التي يتم بها تعلم الكلام واللغة، وتكون معها حاسة السمع مفقودة أو قاصرة بدرجة مفرطة بحيث تعوق الأداء السمعي العادي لدى الفرد. انظر: "معجم الإعاقة السمعية" لعبد الرحمن سيد سليمان (ص19).

ولا يخرج استعمال الفقهاء في المصطلحين عن المعنى اللغوي.

قال السمعاني في "تفسير القرآن" (1/ 53): [الأَصَم، وَهُوَ الَّذِي لَا يسمع، والبُكم: جمع الأبكم، وَهُوَ الَّذِي لَا ينْطق، وَوُلد على الخرس] اهـ.

والإعاقة: إما أن تكون في حواس الإدراك، وهي السمع والبصر، أو في حواس التعبير وهي حاسة الكلام، والأولى تؤثر على أهلية الشخص لتلقي التكاليف والخطابات الشرعية، وهو ما يعرف قانونًا بأهلية الوجوب وهي: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، أمَّا فقد القدرة على التعبير فإنها تؤثر على الاعتداد بتعبير الشخص عن إرادته، وهو ما يسمى بأهلية الشخص للأداء وهي: صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية بنفسه على وجه يعتد به قانونًا.

والمقرر شرعًا: أن التكليف فرع العلم بخطاب الشارع، وأنَّ الأصل أنَّ معتل الحواس مكلَّف بخطابات الشارع بشرط ألَّا تنعدم الوسيلة لإفهامه هذا الخطاب، أمَّا إذا فقدت الوسيلة إلى إفهامه فإنَّه يُعَدُّ عاجزًا، وشرط التكليف هو الاستطاعة، فهو بهذا ليس أهلًا لتحمل الواجبات إلَّا من خلال قواعد الضمان المقررة بخطاب الوضع، ويخاطَب عنه في ذلك وفي تقبُّل الحقوق بدلًا منه من يُقِيمَه الشرع أو القاضي مقامه كما هو مقرر في أبواب الفقه.

والمراد بِمُعْتَلِّ الحواس عند الفقهاء: هو من به أكثر من إعاقة؛ بحيث يكون تعدد الإعاقة مانعًا له من إدراك ما حوله.