لم يكن الإيمان بالتعددية المذهبية في ضمير الأزهر اجتهادًا عابرًا أو موقفًا ظرفيًا، بل كان امتدادًا لروح الشريعة التي وسعت اختلاف العقول كما وسعت اختلاف الأمصار.

فمنذ نشأة الأزهر، تَكوَّن وعيٌ علميّ يرى في المذاهب مدارسَ للفهم لا معاقلَ للانغلاق، وفي الاختلاف وسيلةً لبلوغ الحقيقة لا لحجبها. بهذا الإدراك، تَرسّخ في الوجدان الأزهري أنَّ وحدة الأمة لا تُبنى على رأيٍ واحد، وإنما على احترام مسالك الاجتهاد وتقدير مقاصد النص. فالتعدد عند الأزهر ليس نقيضًا للوحدة، بل شرطها الأخلاقي والعقلي، لأنه يحميها من التحجّر ويمنحها مرونة الحياة.

في عصور الأئمة الكبار، كان الأزهر فضاءً يلتقي فيه الفقيه المالكي مع الشافعي والحنفي والحنبلي في احترامٍ متبادل، يدرك كلٌّ منهم أن قوله ليس نصًّا مقدسًا، وأن اختلاف النظر لا يفسد وحدة القلب. من هذه البيئة تخرّج علماء جعلوا المذهب خادمًا للدين لا سيدًا عليه، فرأوا أنّ الحقّ في الاجتهاد لا يقلُّ شأنًا عن الحق في الاعتقاد، وأنّ تنوع الفتوى إنما هو انعكاس لتنوع الواقع الإنساني الذي يخاطبه الوحي. ومن ثمّ، كان الأزهر يدعو إلى أن يُفهم الدين في ضوء علله ومقاصده، لا في أسر حرفيته الضيقة.

حين صدرت فتوى الشيخ محمود شلتوت في منتصف القرن العشرين بإجازة التعبّد بالمذهب الجعفري، لم تكن مجرد موقفٍ فقهيّ، بل لحظةً فارقة في تجديد وعي الأمة بذاتها. لقد أعادت تلك الفتوى تأكيد المبدأ الأصيل الذي انطلق منه الأزهر منذ قرون: أنّ الإسلام لا يُلزم باتباع مذهبٍ بعينه، وأنّ المذاهب كلها اجتهادات بشرية متجهة نحو مقصد واحد. بهذا المعنى، كانت فتوى شلتوت رسالة إلى الأمة أن التنوع الفقهي ليس تهديدًا للعقيدة، بل حمايةٌ لها من الجمود، وأنّ طريق الوحدة لا يمر عبر الإنكار المتبادل، بل عبر الاعتراف المتبادل.

لم يكن شلتوت متمردًا على التراث، بل مؤمنًا بعمقه الحيّ. لقد رأى أن المذاهب ليست جدرانًا تفصل المؤمنين، وإنما جسورٌ توصل بينهم في طلب الصواب. هذا الفهم العميق للتقريب بين المذاهب أعاد للأزهر مكانته كمرجعيةٍ جامعةٍ تسعى إلى تليين حدة الانقسام دون التفريط في الثوابت. فالتقريب، في تصوره، ليس تسويةً شكلية، بل تأسيسٌ لوعيٍ جديدٍ يفرّق بين الاختلاف المشروع والانقسام المذموم، بين أن نختلف لله، أو أن نختلف على الله.

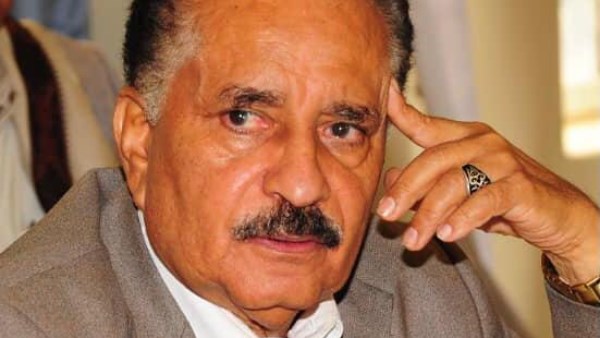

ثم جاء الإمام أحمد الطيب ليواصل هذا المسار في زمنٍ اشتدّ فيه ضجيج المذهبية. لم يكتف بالدعوة إلى الحوار، بل صاغ خطابًا عقلانيًا يرى في التعدد المذهبي ضرورة لحماية الوحدة الإسلامية من التآكل الداخلي. فالوحدة عنده ليست توحيدًا قسريًا في الرأي، وإنما اتفاقٌ على المشترك الإيماني الذي يجمع القلوب رغم اختلاف العقول. من خلال مبادرته في المنامة، أعاد التأكيد على أنّ المذاهب الكبرى، سنيةً كانت أو شيعية، هي فروع لشجرة واحدة تمتد جذورها في الإيمان بالله ورسوله، وتختلف أغصانها في الظلال لا في الأصل.

هكذا تتكامل حلقةُ الأزهر من شلتوت إلى أحمد الطيب، في وعيٍ علميّ يرى في الاختلاف الفقهي طاقةً للنهضة لا معولًا للهدم. فالأزهر في جوهره لا يؤمن بالمذهب الواحد، بل بالعقل الجامع، ولا يطلب من الأمة أن تُطابق رأيًا بعينه، بل أن تشترك في البحث عن الصواب. التعددية المذهبية عنده ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، وإنما ممارسةٌ فكرية وأخلاقية تُجسّد أمانة العلم في زمن الانقسام.

وفي النهاية، يمكن القول إنّ مسيرة الأزهر من شلتوت إلى أحمد الطيب هي برهان على أن الإسلام دين يحتمل تعدد القراءات دون أن يفقد وحدته، وأنّ الاجتهاد لا يُقاس بعدد الأتباع بل بصدق القصد وسلامة الدليل. التعدد المذهبي في هذا الأفق ليس اختلاف أهواء، بل اختلاف أفهامٍ مؤمنة، تتنافس في طلب الحقيقة لتلتقي جميعًا عند أصلها الإلهي الواحد. بهذا الفهم الرفيع ظلّ الأزهر مدرسة العقل والاعتدال، يحرس وحدة الأمة بفقه التنوّع، ويثبت أن الاختلاف في الفروع سبيلٌ إلى الوحدة في الجذور، وأنّ الرحمة الإلهية تتجلى حين يتسع الدين لكل من قصد وجه الله، أيًّا كان مذهبه.