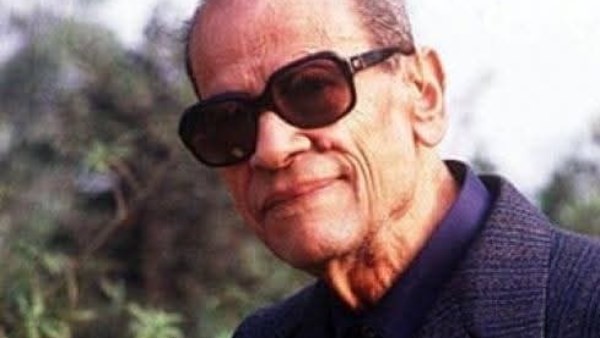

لم تكن أم كلثوم، في وجدان نجيب محفوظ، مجرد صوتٍ عظيم أو مطربة استثنائية في تاريخ الغناء العربي، بل كانت ظاهرة ثقافية كاملة، وعلامة على عصر، وركنًا من أركان التكوين الوجداني والفني لروائي القرن العشرين، هكذا تكشف صفحات كتاب «نجيب محفوظ إن حكى.. ثرثرة محفوظية على النيل» للكاتب يوسف القعيد، الذي يقدم شهادة إنسانية وأدبية نادرة عن علاقة محفوظ بكوكب الشرق، علاقة تجاوزت الإعجاب إلى التماهي، والحضور في الحياة اليومية، والكتابة الروائية، وحتى في اختياراته الشخصية والعائلية.

منذ بداياته، كان نجيب محفوظ شديد الارتباط بالغناء، لكنه لم يكن غناءً عابرًا أو استهلاكيًا، فقد استقر لديه، مبكرًا، يقينٌ حاسم: أن أم كلثوم، ومعها محمد عبد الوهاب، كانا آخر العمالقة الحقيقيين في هذا الفن، خصوصًا عندما كانا يغنيان من نصوص التراث القديم أو يستندان إليه، ومن بعدهما – كما كان يرى – لم يبقَ سوى «الخراب الغنائي»، لذلك لم يكن يسأل عن الغناء الجديد، حتى في سنواته الأخيرة، بينما ظل حريصًا، حتى محاولة اغتياله عام 1994، على الاستماع أسبوعيًا إلى الغناء مع أصدقائه.

يروي يوسف القعيد، مشهدًا كاشفًا من حياة محفوظ: جولات ليلية بسيارة المخرج الكبير توفيق صالح، بعد الجلوس في مكان عام، تمتد من شوارع القاهرة والجيزة المزدحمة إلى طريق مصر–إسكندرية الصحراوي، لا لغرض السفر، بل للاستغراق في الاستماع إلى تسجيلات قديمة لأم كلثوم، خاصة أدوارها الأولى مثل «ياما انت واحشني» و«روحي فيك»، كانت الجولة قد تطول ساعة أو أكثر، يتحول فيها الطريق إلى فضاءٍ خالص للطرب، وتصبح السيارة الصغيرة مسرحًا متنقلًا للذاكرة والوجدان.

لم يكن إعجاب محفوظ بأم كلثوم نظريًا أو من بعيد. فقد كان من رواد حفلاتها الشهرية، التي كانت تُقام في مسارح شارع عماد الدين، ويعرف تفاصيلها الدقيقة: أسعار التذاكر، والفارق بينها وبين تذاكر عبد الوهاب، وحتى السوق السوداء.

يروي أن تكلفة السهرة الكاملة – من المقاهي إلى المسرح، ثم العشاء في الحسين، فالشاي والشيشة في الفيشاوي – كانت تصل إلى خمسين قرشًا، وهو مبلغ كبير آنذاك، لكنه كان يُدفع راضيًا في سبيل ليلة كلثومية خالصة.

ويحكي محفوظ عن «السميعة» الكبار، مثل المعلم حكشة، الذين كانت لهم مكانة خاصة لدى أم كلثوم، تصل إلى حد إعادة المقطع الغنائي بطلبٍ مباشر منهم، تلك التفاصيل الصغيرة تكشف طبيعة العلاقة بين المطربة وجمهورها، علاقة تشاركية، حيّة، تجعل من الحفل حدثًا إنسانيًا لا يتكرر.

بلغ إعجاب محفوظ بأم كلثوم حدًّا رمزيًا لافتًا، حين سمّى ابنته الكبرى «أم كلثوم»، والصغرى «فاطمة»، وهو الاسم الحقيقي لوالدة أم كلثوم، وأيضًا اسم والدة نجيب محفوظ نفسه.

ورغم أن الابنتين استخدمتا لاحقًا اسمين آخرين للتعامل الاجتماعي، فإن الاسمين الأصليين بقيا في الأوراق الرسمية، كدليلٍ ثابت على عمق هذا الارتباط.

وعلى المستوى الشخصي، لم يلتقِ محفوظ بأم كلثوم إلا مرة واحدة، في احتفال أقامته جريدة «الأهرام» بعيد ميلاده، بدعوة من محمد حسنين هيكل، لم تغنِ في الحفل، لكنها ألقت كلمة قصيرة، تركت في نفسه انطباعًا لا يُنسى عن قوة شخصيتها، وحضورها الطاغي، وكاريزمتها، وسرعة بديهتها، وكونها «بنت بلد» من الطراز الأول.

لكن الوجه الأهم لهذه العلاقة يتجلى في حضور أم كلثوم داخل عالم نجيب محفوظ الروائي. فهي تظهر، بشكل مباشر أو غير مباشر، في معظم أعماله الكبرى: من «خان الخليلي» و«بداية ونهاية»، إلى الثلاثية («بين القصرين»، «قصر الشوق»، «السكرية»)، وصولًا إلى «ميرامار». في «خان الخليلي» مثلًا، يذهب البطل إلى سينما تعرض فيلم «دنانير» من بطولة أم كلثوم، ويعجب بأغنيتها «طاب النسيم العليل»، في اختيارٍ دالّ لا يخلو من إسقاطٍ ذاتي من الكاتب نفسه.

وفي الثلاثية، تتجسد أم كلثوم بوصفها مطربة «جديدة» في بداياتها، تدور حولها النقاشات بين السيد أحمد عبد الجواد ورفاقه، بين من يرى فيها خليفة منيرة المهدية، ومن يرفض صوتها بوصفه «صوت مقرئة بعمامة»، ومع تطور الزمن، وتطور الروايات، يرتقي صوت أم كلثوم إلى موقعه الطبيعي: صوت العصر، الذي تلتف حوله كل الطبقات، كما نرى بوضوح في «ميرامار».

لم تكن أم كلثوم، إذن، مجرد خلفية صوتية في عالم محفوظ، بل عنصرًا بنائيًا في تشكيل الزمن الروائي، ومؤشرًا على التحولات الاجتماعية والذوقية في مصر القرن العشرين، لذلك، لم يكن غريبًا أن يبدأ روايته القصيرة «صباح الورد» بمطلع أغنية لها: «يا عشرة الماضي الجميل»، أو أن يكتب، بخط يده، نصف قائمة أغانيه المفضلة من أعمالها.

هكذا يتضح أن نجيب محفوظ، روائي القرن العشرين، كان كلثوميَّ الهوى بامتياز، علاقة لا تختصر في الإعجاب، بل تمتد من الحياة إلى الفن، ومن الذكرى الشخصية إلى النص الأدبي، لتؤكد أن أم كلثوم لم تكن مجرد مطربة عظيمة، بل صوتًا سكن وجدان مصر، ووجدان أعظم من كتب عنها.